Karya Andy Warhol Dibuat Ulang, Sama dengan Menjiplak? Penulis Silvia Galikano - 20 Oktober, 2017

Karya Andy Warhol Dibuat Ulang, Sama dengan Menjiplak?

4219Seniman Andy Warhol sudah 30 tahun berpulang, namun ada karya yang baru lahir atas namanya. Apa mungkin?

Andy Warhol (1928-1987) menyebut studio legendarisnya pada 1960-an sebagai The Factory (pabrik) bukan tanpa alasan. Di Factory, dia punya banyak asisten yang mengerjakan sebagian besar karyanya.

Merekalah yang mengerjakan lukisan cetak sablon yang jadi ikon Warhol, seperti Elvis Presley, Marilyn Monroe, dan Jackie O. Malah terkadang, asisten dan ibu Warhol-lah yang membubuhkan tanda tangan atas nama Warhol.

“Rasanya harus ada orang yang dapat mengerjakan lukisan saya untuk saya,” ujar Warhol dalam wawancara dengan Gene Swenson pada 1963. “Lebih bagus lagi jika lebih banyak orang yang mengerjakan sablon agar tak ada yang tahu apakah karya saya itu buatan saya atau buatan orang lain.”

Baru-baru ini, seperti diberitakan BBC, Paul Stephenson mengerjakan ulang lukisan Warhol yang berusia lebih dari 50 tahun, yang tak pelak memicu debat tentang sejauh mana seseorang boleh berkarya atas nama seniman setelah si seniman meninggal dunia.

Stephenson membuat versi baru dari karya Warhol dengan melacak aset asli, lukisan, dan produk cetak seniman pop tersebut, untuk kemudian membuat ulang keseluruhan proses semirip mungkin, bahan-bahan dan metodenya.

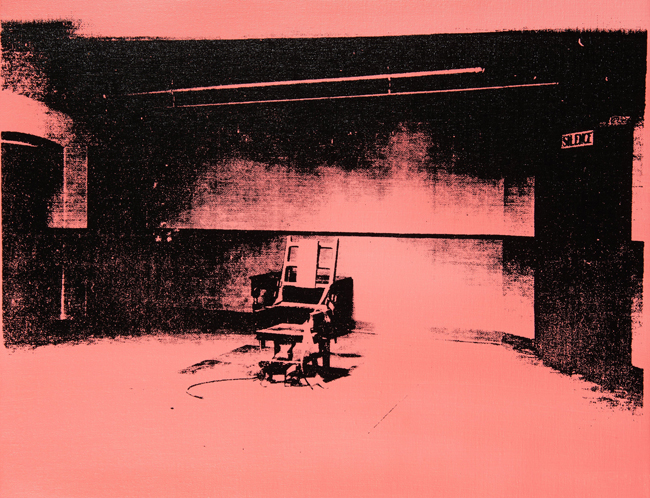

Lukisan-lukisan baru Mao, Jackie O, Electric Chair, dan Self-Portrait itu akan dipamerkan di Buy Art Fair di Manchester, Inggris, 27-29 Oktober 2017, bertajuk “After Warhol”.

Poster pameran “After Warhol” Proyek Stephenson dimulai ketika dia membeli 10 selulosa asetat – negatif film berukuran lebar – yang berisi gambar ikon-ikon yang Warhol gunakan untuk mencipta cetak saring (sablon)-nya.

Dahulu asisten mengerjakan sebagian besar fisik karya tersebut, sedangkan Warhol mengerjakan langsung di atas selulosa asetat hingga siap cetak.

Stephenson membawa selulosa asetat itu ke salah satu screenprinter langganan Warhol di New York, Alexander Heinrici, yang menawarkan bantuan menggunakan selulosa asetat tersebut untuk membuat lukisan baru.

“Saya tidak bilang lukisan-lukisan itu karya Warhol,” ujar Stephenson. “Ini merupakan kerja sama paksa karena pelukis aslinya tidak tahu menahu.”

Stephenson tidak menyebut lukisan-lukisan baru itu sebagai karya anumerta Warhol (posthumous, karya yang lahir setelah Warhol wafat). Namun Rainer Crone, salah satu pemegang otoritas utama Warhol dan yang pertama membuat katalog karya seniman tersebut, pernah mengatakan tak mustahil jika karya-karya macam itu digolongkan sebagai karya anumerta Warhol.

Crone wafat pada 2016 tapi dia sempat melihat karya penciptaan kembali yang dibuat Stephenson. Crone kemudian mengiriminya email dengan pesan, “Lukisan dari positif film ini memenuhi syarat-syarat tertulis dan dieksekusi secara anumerta oleh para profesional (akademisi sekaligus pelukis) adalah lukisan asli Andy Warhol.”

Lukisan Stephenson tidak sama identik dengan lukisan asli Warhol, tapi dianggap cukup mendekati.

Stephenson mengatakan dia cuma menanyakan satu hal, “Jika pakar tentang Warhol mengatakan bahwa lukisan itu karya Warhol, dan kita mengupayakan seluruh proses mekanis seperti yang dilakukan seniman aslinya, lalu si seniman asli mengatakan ‘Saya ingin orang lain membuat lukisan saya’, – apa namanya?

“Saya tidak tahu apa jawabannya.”

After Warhol, “Little Electric Chair (Acra Violet)”, 55.88 x 71.12 cm, silkscreen and acrylic on canvas. (Dok. Trinity House) Karya-karya Stephenson akan dijual seharga 4 ribu hingga10 ribu pounds (atau setara Rp71 juta hingga Rp177 juta). Fakta bahwa harga untuk karya ulang (recreation) Paul Stephenson menggelinding beberapa nolnya adalah bukti bahwa dia tidak mengharapkan karya-karya tersebut dianggap sebagai karya asli Warhol.

Pakar Warhol, Richard Polsky, yang menyediakan jasa memeriksa keaslian karya Warhol, mengatakan lukisan Stephenson tak sepatutnya dianggap sebagai karya anumerta Warhol.

“Saya suka kejujurannya. Dia tidak mengklaim bahwa Andy yang melukis, dia mengklaim dialah pelukisnya,” ujar Polsky. “Saya juga perhatikan dia memberi harga sangat terjangkau. Bagus itu.

“Rasanya dia seperti berupaya memanjangkan karier Warhol yang sudah tiada. Walau ada pesonanya, tapi sepertinya dangkal.”

Menurut kurator Warhol Museum di Pittsburgh, AS, Jessica Beck, ada satu kunci perbedaan antara orang lain membuat lukisan Warhol di Factory saat Warhol masih hidup, dengan orang lain membuatnya sekarang.

“Warhol selalu terlibat dalam produk akhir,” ujar Beck, menjelaskan bahwa si seniman mengawasi segalanya di Factory dan terlibat juga setelah karya itu lahir.

“Ide mengambil lukisan besarnya dan membuat ulang karya Warhol tanpa dialog dengan Warhol – yang tentu saja sekarang sudah tiada – maka itu problematik.

Ada contoh lain dari karya yang dibuat atas nama seniman setelah kematian mereka, yakni karya anumerta Degas dan Rodin. Patung perunggu mereka dibuat lagi menggunakan desain asli mereka kemudian dijual dengan harga lebih murah.

Mengiring Cetak Saring Sunaryo

by Silvia GalikanoPosted on

Sunaryo, Cili I, 30×45,5, 1975. (Foto: Silvia Galikano) Dinding-dinding kosong pun diisi karya grafis dengan pertimbangan teknik ini paling mudah dipelajari, termasuk oleh punggawa Decenta yang beragam-ragam latar belakang.

Oleh Silvia Galikano

Sunaryo tak pernah ketat membatasi kegiatan seni sepanjang 45 tahun perjalanan kesenimanannya. Rentang karyanya dari seni lukis, cetak grafis, patung, monumen, elemen estetis interior, panggung teater, poster, tapestri, hingga instalasi.

Pun dia tak membatasi diri dengan hanya menggunakan satu material tertentu sebagai medium karya, sebab setiap material memiliki karakter serta kekuatan yang spesifik dalam wujud bentuk, tekstur, warna, dan dimensi.

Kepiawaian Sunaryo mengolah seluruh elemen dasar secara proporsional buah dari paduan pengalaman masa kecil, pendidikan yang ia tempuh, serta perjalanan yang ia lalui bersama Kelompok Decenta di Bandung.

Pameran “Titik Awal: Cetak Saring Sunaryo 1973 – 1983” di Ruang Sayap Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, 16 Mei – 3 Juli 2017. (Foto: Silvia Galikano) Keikutsertaan karya cetak saring Sunaryo dalam beberapa pameran seni grafis di Eropa, Asia, dan Amerika sejak 1970 membuatnya dikenal di mancanegara sebagai pegrafis. Sedangkan di dalam negeri, Sunaryo justru dikenal sebagai pelukis.

Karya-karya awal cetak saring Sunaryo ini yang dipamerkan di Ruang Sayap Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, 16 Mei – 3 Juli 2017, dalam tajuk “Titik Awal: Cetak Saring Sunaryo 1973 – 1983”. Selain mengenang kembali apa saja yang sudah Sunaryo kerjakan sampai hari ini, melalui pameran yang dikurasi Chabib Duta Hapsoro, pengunjung diajak mereka-reka ke arah mana karya Sunaryo berikutnya.

Pada 1973, A.D. Pirous, Gregorius Sidharta, Adriaan Palar yang sama-sama berlatar belakang Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung (ITB) membentuk Decenta (Design Center Association).

Pirous adalah pelukis dan pengajar di Studio Lukis dan Desain Grafis, Sidharta pematung dan pengajar di Studio Patung, sedangkan Adriaan lulusan Studio Desain Interior dan pimpinan Propelat, perusahaan konstruksi swasta yang berlokasi Bandung.

Citra Irian VII, 37×45, 1976. (Foto: Silvia Galikano) Saat itu tengah hangatnya isu mempertanyakan kembali kebudayaan nasional. Pirous baru kembali dari Amerika. Kerinduan terhadap kebudayaan nasionalnya, terutama budaya tradisi Aceh, tersentak sewaktu dia melihat pameran di The Metropolitan Museum of Art di New York.

Semangat itu dia bawa ke sini, lalu mengajak teman-teman yang sekiranya satu napas. Karenanya, tekad sekelompok orang ini adalah menggali kebudayaan Indonesia, sebuah kesadaran akan bumi yang mereka pijak.

Ketiga orang tersebut kemudian mengajak T. Sutanto yang pengajar di Studio Desain Grafis, Sunaryo yang pengajar di Studio Patung, dan Priyanto Sunarto yang lulusan Studio Seni Grafis dan asisten dosen.

“Kala itu, kurikulum kampus masih sangat ketat, yang dituduhkan orang ke-Barat-baratan. Padahal ke-Barat-baratan yang universal bukan merupakan sesuatu yang kurang selama tahu betul di situ bisa menggali apa saja,” ujar Sunaryo dalam penggalan video yang diputar di ruang pamer.

Maka personil Decenta melakukan penggalian dengan caranya masing-masing. Pirous lebih ke Aceh, Sutanto ke cerita rakyat di Jawa, Priyanto tentang peristiwa di sekitarnya, dan Sunaryo cenderung ke garis-garis primitif dari Papua (Irian), Batak, dan Mentawai.

Decenta dapat bertahan hidup pada masa itu, periode ke-2 era Suharto, tak lepas dari pembangunan yang sedang menjadi-jadi dan begitu banyak ruang kosong yang perlu diisi dengan karya seni. Decenta akhirnya membuat studio untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dinding-dinding kosong pun diisi karya grafis menggunakan teknik cetak saring (sablon) dengan pertimbangan teknik ini paling mudah dipelajari, termasuk oleh punggawa Decenta yang beragam-ragam latar belakang.

Sewaktu cetak saring selesai diproduksi, tur pun dibuat ke Jakarta (TIM), Bandung (Gelanggang Remaja), Yogyakarta (Galeri Seni Sono), dan Surabaya memamerkan karya yang sama, yakni 99 karyaPirous, Sunaryo, Sidharta, Sutanto,Priyanto, dan belakangan dilibatkan pula seorang asisten dosen yang masih muda, Diddo Kusdinar.

Tiap kota memberi respons berbeda. Di Jakarta, karya mereka 60 persen terjual, terutama oleh pegusaha muda, karena harganya terjangkau. Di Bandung 15 persen, di Yogya 5 persen, dan di Surabaya nyaris tidak ada.

“Itu tahun 1975, sekarang mungkin terbalik. Tapi ini jadi semacam parameter, di antara kami bersaing dan menemukan diri masing-masing.”

Citra Irian XVII, 43×82, 1983. (Foto: Silvia Galikano) Dari konflik

Penemuan Sunaryo terhadap garis-garis primitif, begitu dia beristilah, berawal dari “konflik”. Pria 74 tahun ini walau berasal dari Purwokerto yang relatif dekat dengan Borobudur dan sejak kecil sudah melihat Borobudur, merasa tidak terkesan secara nurani, hanya terkesan secara visual terhadap candi tersebut.Ditambah lagi, saat bekerja dengan media dua dimensi, dia menemukan garis, kolase, sehingga, dengan dikendalikan intuisi, lama-lama bersinggungan dengan garis-garis khas Papua, Maluku, Batak, Mentawai, bahkan Aborigin yang sampai sekarang dia sukai.

Karena Aborigin secara geografis berada di luar Indonesia, Sunaryo mengakali judulnya agar menjadi Indonesia, jadilah Citra Irian. “Padahal di pikiran saya tidak ada batasan itu. Seniman tidak bisa dibatasi teritorial, apalagi isu politik,” ujarnya.

Seascape, 63×50,5, 1983. (Foto: Silvia Galikano) Pada 1970-an dan 1980-an dia membuat seri Citra Irian setidaknya 19 karya dan sebagian dipamerkan di “Titik Awal”. Warna tanah yang mendominasi dengan ornamen pola berulang, antara lain lingkaran, berwarna hitam-putih khas karya seni primitif.

Teknik cetak saringnya pun tak muluk-muluk, seperlunya saja dan yang sekiranya cocok. Bahkan pada masa awal dia lebih banyak mencontoh. Dari membuat drawing, drawing itu difoto, foto itu menjadi klise foto, baru kemudian dipindahkan ke screen.

Seiring waktu, dia meniadakan foto, langsung menggunakan kaca dan bahan yang bisa menempel di kaca, lalu digores (scratch) langsung. Kala lain, kertas dicampur cairan-cairan, baru digores.

“Jadi muncul teknik sendiri. Saya percaya, kalau ditekuni akan kita temui teknik-teknik yang paling cocok dengan diri kita,” kata Sunaryo.

Dengan garis dan warna, akhirnya Sunaryo membuat karya tiga dimensi dalam bentuk batu dan kayu. Segala yang alami dia suka, memperlakukan batu sebagai batu dan kayu sebagai kayu, juga aplikasi warna kapur, warna tanah, dan warna karang.

Semasa bekerja pada periode 1975-1980, Sunaryo juga mendapat sesuatu tentang massa dan garis yang dia terapkan hingga pada karya terakhirnya, Wot Batu yang merespons bentuk batu dengan garis, penjelajahan atas material batu yang masih berlangsung hingga kini dalam bentuk seni instalasi.

“Dengan mempertahankan karakter dan kekuatan dari setiap materi yang ia gunakan, karya-karya Sunaryo mampu menyampaikan pesan tanpa mendikte, puitis, dan tegas dalam penyampaian serta cerdas dan elok dalam penyusunannya,” tulis Chabib dalam pengantar kuratorialnya.

Garis, bidang, volume, dan warna merupakan elemen dasar pembentuk sebuah komposisi visual sebuah karya seni rupa. Melalui kepekaan Sunaryo, lanjut Chabib, seluruh elemen dasar tersebut seakan mengimbangi, menyatu, dan berkembang menjadi sebuah bentuk baru di karya-karyanya, penggugah batin hingga penyampai pesan yang baik.

Melalui sikap hidupnya yang menjunjung tinggi kesederhanaan, kerendahan hati, serta kepedulian terhadap sekitar, Sunaryo mampu menggubah karya dalam berbagai media yang terkesan megah dan membumi.

Respon terhadap persoalan lingkungan, sosial, politik, kebudayaan, kemanusiaan, dan spiritualitas ia hadirkan secara lugas tanpa mengurangi kehalusan bertutur melalui visual. Karenanya Sunaryo dikenal sebagai seniman dengan karya-karya yang menyentuh, merenungi serta memayungi berbagai dimensi kehidupan.

***

Dimuat di majalah SARASVATI edisi Juli 2017